Durch die COVID-19-Pandemie lernen in Deutschland rund 11 Millionen Schüler*innen von zu Hause aus. In Hamburg ist das seit dem 17. März der Fall. Seitdem zeigt sich sich, wo es hapert und klemmt – aber auch, was man daraus für danach lernen kann. Im Folgenden gehe ich speziell auf unsere Schule ein, die aber mit vielen Schulen Deutschlands vergleichbar ist.

Durch die Schulschließungen lief der Unterricht von zu Hause ab und das digital über das Internet. Doch so glücklich man sein sollte, in der jetzigen Zeit diese Technologie zur Verfügung zu haben, bestätigt sich, dass wir die vielfältigen Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Quasi im Kaltstart musste der gesamte Unterricht von der Präsenz in die Ferne verlegt werden. Dies hat mehr oder weniger gut geklappt, wie auch die Schüler*innen in unserer Umfrage angaben, aber es war auch ein Wachrütteln, den Ausbau und die Nutzung digitaler Plattformen und Lösungen endlich (!) voranzutreiben. Doch an dem Punkt, an welchem wir jetzt angekommen sind, dürfen wir nicht einfach stehen bleiben; nein, wir brauchen ein Konzept der digitalen Aufrüstung unserer Schulen.

Auch wenn die Schulen langsam wieder ihre Pforten öffnen und ein Hauch von Alltag und Normalität zurückkehrt, bietet sich genau jetzt die Möglichkeit, Veränderungen zu vollziehen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Statt (veraltete) Schulbücher zwischen Klassenraum und Wohnung zu transportieren, sollten wir nur noch ein Laptop oder Tablet tragen und so mit mehr Angeboten im Internet vielfältiger lernen, um Wissen besser verknüpfen zu können und uns an das spätere digitale Berufsleben zu gewöhnen.

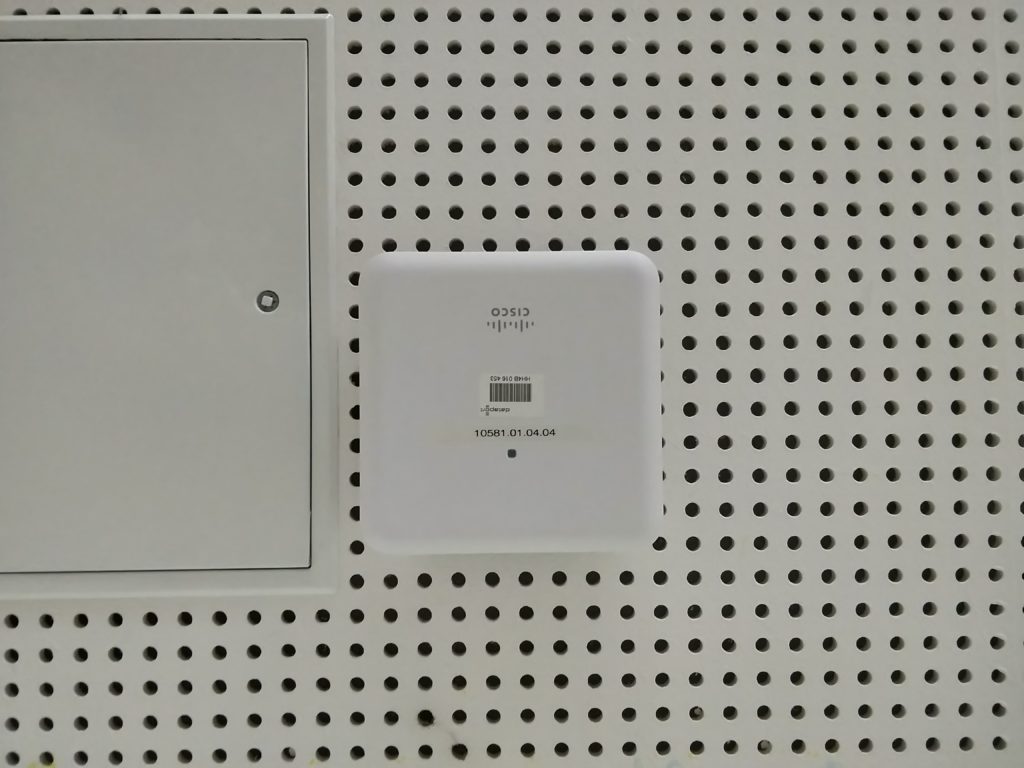

Ein Ansatzpunkt ist der vergangenes Jahr beschlossene „DigitalPakt Schule“, der dem Bund die einmalige finanzielle Unterstützung der Bundesländer mit fünf Milliarden Euro ermöglicht. Eigentlich ist Bildung Sache der einzelnen Bundesländer, doch mit diesem Geld soll schnelles Internet bis ins Klassenzimmer verlegt und Unterrichtsräume beispielsweise mit Smartboards ausgestattet werden. An unserer Schule wurde der Ausbau von WLAN-Routern abgeschlossen. Doch was bringen Router, wenn das WLAN nicht genutzt wird? Klar, die Schulcomputer sind via Kabel mit dem Internet verbunden, aber in den Fachräumen und überall sonst in den Schulgebäuden ist mobiles Arbeiten auf einem (mitgebrachten) Laptop, Tablet oder Smartphone schlichtweg für Schüler*innen nicht möglich. Bisher mussten die zur Verfügung stehenden Laptops aus den naturwissenschaftlichen Räumen nach Erlaubnis der Lehrkraft ausgeliehen und per Kabel an die Energiesäulen zwischen den einzelnen Tischen angeschlossen werden. Von WLAN-Passwörtern, die Schüler*innen zum Arbeiten bekommen, ist aber öffentlich nicht die Rede.

Meiner Meinung nach sollte daher die Nutzung des WLANs für Schüler*innen und Lehrer*innen erlaubt und die Mitnahme und Nutzung von technischen Geräten gestattet werden. Für den Unterricht ist abzuwägen, ob auch Laptops und Tablets der Schule genutzt oder ob nach dem „Bring your own device“-Verfahren vorgegangen werden sollte. Damit jede*r die gleichen Startbedingungen hat, müssen Familien bei letzterem Modell bedarfsgerecht in der Anschaffung von technischen Geräten unterstützt werden. Die Technik wäre dann für jeden zur Verfügung, sodass einem Einsatz im Unterricht nichts mehr im Wege stünde. Eine gemeinsame Plattform für die Kommunikation untereinander und die Verteilung von Aufgaben etc. steht bereits seit mehreren Jahren dem MRG zur Verfügung, genutzt wird IServ aber leider nicht von jedem, wie es eigentlich sein sollte – egal ob von Schüler*innen oder Lehrer*innen.

Weiterhin müssen die Lehrer*innen (nicht nur am MRG) technisch weiter fortgebildet werden, um im Unterricht die vielfältigen Möglichkeiten auch korrekt zu nutzen und Schüler*innen mit fehlendem technischen Verständnis zu helfen. Dies betrifft grundlegende Dinge wie die Beherrschung des Computers, aber auch beispielsweise spezielle Anwendungen für die jeweiligen Unterrichtsfächer, wie GeoGebra für den Mathematikunterricht.

Last but not least muss sichergestellt werden, dass in jedem Raum die Technik funktioniert und dies auch einheitlich. Es darf nicht sein, dass Smartboards immer wieder dieselben oder ähnliche Probleme aufweisen und in Klassenräumen unterschiedlich funktionieren (unabhängig vom Modell des Smartboards).

Zusammenfassend sind die coronabedingten Schulschließungen auch ein Glück im Unglück, denn die bestehenden Probleme zeigen sich jetzt deutlicher, zugleich wurde auch erkannt, dass jetzt gehandelt werden muss, um die Schulen technisch ins 21. Jahrhundert zu bringen.

[…] besser kennenlernen. Des Weiteren hoffe ich, dass in den kommenden Jahren in der Schule die Digitalisierung weiter vorangetrieben wird und die technischen Mittel auch genutzt werden. Durch die Corona-Pandemie sind natürlich auch alle […]